A la memoria del Buen Ladrón

I

Con una fatigada elegancia, Gervasio Montenegro —alto, distinguido, borroso, de perfil romántico y de bigote lacio y teñido— subió al coche celular y se dejó voiturer a la Penitenciaría. Se hallaba en una situación paradójica: los cuantiosos lectores de los diarios de la tarde se indignaban, en todas las catorce provincias, de que tan conocido actor fuera acusado de robo y asesinato; los cuantiosos lectores de los diarios de la tarde sabían que Gervasio Montenegro era un conocido actor, porque estaba acusado de robo y asesinato. Esta admirable confusión era obra exclusiva de Aquiles Molinari, el ágil periodista a quien había dado tanto prestigio el esclarecimiento del misterio de Abenjaldún. También se debía a Molinari que la policía permitiera a Gervasio Montenegro esa irregular visita a la cárcel: en la celda 273 estaba recluido Isidro Parodi, el detective sedentario, a quien Molinari (con una generosidad que a nadie engañaba) atribuía todos sus triunfos. Montenegro, fundamentalmente escéptico, dudaba de un detective que hoy era un presidiario numerado y ayer había sido peluquero en la calle Méjico; por otra parte, su espíritu, sensible como un Stradivarius, se crispaba ante esa visita de mal augurio. Sin embargo, se había dejado persuadir; comprendía que no debía enemistarse con Aquiles Molinari, que, según su vigorosa expresión, representaba el cuarto poder.

Parodi recibió al aclamado actor, sin levantar los ojos. Cebaba, lento y eficaz, un mate en un jarrito celeste. Montenegro ya se disponía a aceptarlo; Parodi, sin duda coartado por la timidez, no se lo ofreció; Montenegro, para darle valor, le palmeó el hombro y encendió un cigarrillo de un atado de Sublimes que había en un banquito.

—Viene antes de hora, don Montenegro; ya sé lo que lo trae. Es el asunto ese del brillante.

—Veo que estos sólidos muros no son obstáculo para mi fama —se apresuró a observar Montenegro.

—Qué van a ser. No hay como este recinto para saber lo que sucede en la República: desde las pillerías de todo un general de división hasta la obra cultural que realiza el último infeliz de la radio.

—Comparto su aversión a la radio. Como siempre me decía Margarita (Margarita Xirgu, usted sabe), los artistas, los que llevamos las tablas en la sangre, necesitamos el calor del público. El micrófono es frío, contra natura. Yo mismo, ante ese artefacto indeseable, he sentido que perdía la comunión con mi público.

—Yo que usted me dejaba de artefactos y comuniones. He leído los sueltitos de Molinari. El muchacho es habilidoso con la pluma, pero tanta literatura y tanto retrato acaban por marear. ¿Por qué no me cuenta las cosas a su modo, sin arte ninguno? A mí me gusta que me hablen claro.

—Estamos de acuerdo. Por lo demás, estoy capacitado para complacerlo. La claridad es privilegio de los latinos. Sin embargo, usted me permitirá arrojar un velo sobre cierto suceso que compromete a una dama de la mejor sociedad de La Quiaca (allí, como usted sabe, todavía queda gente bien). Laissez faire, laissez passer. La necesidad impostergable de no empañar el nombre de esa dama que para el mundo es un hada de salón (y para mí, un hada y un ángel) me obligó a interrumpir mi gira triunfal por las Repúblicas indoamericanas. Porteño al fin, yo había esperado no sin nostalgia la hora del regreso y no creí jamás que la enturbiarían circunstancias que bien pueden calificarse de policiales. En efecto, en cuanto llegué a Retiro, me arrestaron; ahora se me acusa de un robo y dos asesinatos. Para coronar el accueil, los polizontes me despojaron de una joya tradicional que yo había adquirido horas antes, en circunstancias muy pintorescas, al atravesar el Río Tercero. Bref, aborrezco los vanos circunloquios y contaré la historia ab initio, sin excluir, por cierto, la vigorosa ironía que invenciblemente sugiere el espectáculo moderno. También me permitiré algún toque de paisajista, alguna nota de color.

El 7 de enero, a las cuatro y catorce a.m., sobriamente caracterizado de tape boliviano, abordé el Panamericano, en Mococo, eludiendo hábilmente (cuestión de savoir faire, mi querido amigo) a mis torpes y numerosos perseguidores. La generosa distribución de algunos autorretratos autografiados logró mitigar, ya que no abolir, la desconfianza de los empleados del expreso. Me destinaron un camarote que me resigné a compartir con un desconocido, de notorio aspecto israelita, a quien despertó mi llegada. Supe después que ese intruso se llamaba Goliadkin y que traficaba en diamantes. ¡Quién diría que el malhumorado israelita, que el azar ferroviario me deparara, iba a envolverme en una indescifrable tragedia!

Al día siguiente, ante el peligroso capo lavoro de algún chef calchaquí, pude examinar con bonhomía la fauna humana que poblaba ese angosto universo que es un tren en marcha. Mi riguroso examen comenzó (cherchez la femme) por una interesante silueta que aun en Florida, a las ocho p.m., hubiera merecido el masculino homenaje de una ojeada. En esta materia no me equivoco: constaté poco después que se trataba de una mujer exótica, excepcional, la baronne Puffendorf-Duvernois: una mujer ya hecha, sin la fatal insipidez de las colegialas, curioso espécimen de nuestro tiempo, de cuerpo estricto, modelado por el lawn-tennis, una cara tal vez basée, pero sutilmente comentada por cremas y cosméticos, una mujer, para decirlo todo en una palabra, a quien la esbeltez daba altura y el mutismo elegancia. Tenía, sin embargo, el faible, imperdonable en una auténtica Duvernois, de flirtear con el comunismo. Al principio logró interesarme, pero después comprendí que su barniz atractivo ocultaba un espíritu banal y le pedí a ese pobre señor Goliadkin que me relevara; ella, rasgo típico de mujer, fingió no percibir el cambio. Sin embargo, sorprendí una conversación de la baronne con otro pasajero (un tal coronel Harrap, de Texas) en la que usó el calificativo de “imbécil” aludiendo sin duda a ce pauvre M. Goliadkin. Vuelvo a mencionar a Goliadkin: se trata de un ruso, de un judío, cuya impronta en la placa fotográfica de mi memoria es decididamente débil. Era más bien rubio, fornido, de ojos atónitos; se daba su lugar: se precipitaba siempre a abrirme las puertas. En cambio es imposible, aunque deseable, olvidar al barbudo y apopléjico coronel Harrap, típico ejemplar de la vigorosa vulgaridad de un país que ha logrado el gigantismo, pero que ignora los matices, las nuances, que no desconoce el último pillete de una trattoria de Nápoles y que son la marca de fábrica de la raza latina.

—No sé dónde queda Nápoles, pero, si alguien no le arregla este asunto, a usted se le va a armar un Vesubio que no le digo nada.

—Envidio su reclusión de benedictino, señor Parodi, pero mi vida ha sido errátil. He buscado la luz en las Baleares, el color en Brindisi, el pecado elegante en París. También, como Renan, he dicho mi plegaria en la Acrópolis. En todas partes he estrujado el jugoso racimo de la vida… Retomo el hilo de mi relato. En el pullman, mientras ese pobre Goliadkin (judío, al fin, predestinado a las persecuciones) sobrellevaba con resignación la incansable, y cansadora, esgrima verbal de la baronesa, yo, con Bibiloni, un joven poeta catamarqueño, me solazaba como un ateniense, platicando sobre la poesía y las provincias. Ahora confieso que al principio el aspecto oscuro, más bien renegrido, del joven laureado por las cocinas Volcán no me predispuso en su favor. Los lentes bicicleta, la corbata de moño y elástico, los guantes color crema, me hicieron creer que me hallaba ante uno de los innumerables pedagogos que nos ha deparado Sarmiento (genial profeta a quien es absurdo exigir las pedestres virtudes de la previsión). Sin embargo, la viva complacencia con que escuchó una corona de triolets, que yo había burilado a vuelapluma en el tren carreta que une el moderno ingenio azucarero de Jaramí con la ciclópea estatua a la Bandera que ha cincelado Fioravanti, me demostró que era uno de los valores sólidos de nuestra joven literatura. No era uno de esos rimadores intolerables que aprovechan el primer tête-à-tête para infligirnos los abortos de su pluma: era un estudioso, un discreto, que no malgastaba la oportunidad de callar ante los maestros. Lo deleité, después, con la primera de mis odas a José Martí; poco antes de la undécima, tuve que privarlo de ese placer: el tedio que la incesante baronesa impartía al joven Goliadkin había contagiado a mi catamarqueño, mediante un interesante fenómeno de simpatía psicológica que muchas veces he observado en otros pacientes. Con mi proverbial llaneza, que es el apanage del hombre de mundo, no vacilé ante un procedimiento radical: lo sacudí hasta que abrió los ojos. El diálogo, después de esa mésaventure, había decaído; para darle altura, hablé de tabacos finos. Estuve atinado: Bibiloni fue todo animación e interés. Después de explorar los bolsillos interiores de su cazadora, extrajo un habano de Hamburgo y, no atreviéndose a ofrecérmelo, dijo que lo había adquirido para fumarlo esa misma noche en el camarote. Comprendí el inocente subterfugio. Acepté el cigarro, con un rápido movimiento, y no tardé en encenderlo. Algún doloroso recuerdo atravesó la mente del joven; por lo menos, así lo entendí yo, seguro catador de fisonomías, y, arrellanado en la butaca y exhalando azules bocanadas de humo, le pedí que me hablara de sus triunfos. El interesante rostro moreno se iluminó. Escuché la vieja historia del hombre de pluma, que lucha contra la incomprensión del burgués y atraviesa las ondas de la vida llevando a cuestas su quimera. La familia de Bibiloni, después de varios lustros consagrados a la farmacopea serrana, logró trasponer los confines de Catamarca y progresar hasta Bancalari. Ahí nació el poeta. Su primera maestra fue la Naturaleza: por un lado, las legumbres de la quinta paterna; por otro, los gallineros limítrofes, que el niño visitara más de una vez, en noches sin luna, munido de una larga caña de pescar… gallinas. Después de sólidos estudios primarios en Km. 24, el poeta volvió a la gleba; conoció las proficuas y viriles fatigas de la agricultura, que valen más que todos los huecos aplausos, hasta que lo rescató el buen juicio de las cocinas Volcán, que premiaron su libro Catamarqueñas (Recuerdos de provincia). El importe del lauro le permitió conocer la provincia que con tanto cariño había cantado. Ahora, enriquecido de romances y de villancicos, regresaba al Bancalari natal.

Pasamos al salón comedor. Ese pobre Goliadkin tuvo que sentarse junto a la baronne; del otro lado de la misma mesa, nos sentamos el padre Brown y yo. El aspecto de este eclesiástico no era interesante: tenía el pelo castaño y la cara vacua y redonda. Yo, sin embargo, lo miraba con cierta envidia. Los que tenemos la desgracia de haber perdido la fe del carbonero y del niño no hallamos en la fría inteligencia el bálsamo reconfortante que brinda a su rebaño la Iglesia. Al fin de cuentas, ¿qué aporte debe nuestro siglo, niño blasé y canoso, al escepticismo profundo de Anatole France y de Julio Dantas? A todos nosotros, mi estimado Parodi, nos convendría una dosis de inocencia y de sencillez.

Recuerdo muy confusamente la conversación de esa tarde. La baronne, pretextando el rigor de la canícula, dilataba incesantemente su escote y se apretaba contra Goliadkin (todo para provocarme). El judío, poco avezado a esas lides, rehuía en vano el contacto y, consciente del desairado rol que jugaba, hablaba nerviosamente de temas que a nadie podían interesar, tales como la futura baja de los diamantes, la imposibilidad de sustituir un diamante falso por uno verdadero y otras minucias de boutique. El padre Brown, que parecía olvidar la diferencia que hay entre el salón comedor de un express de lujo y un auditorio de beatos indefensos, repetía no sé qué paradoja, sobre la necesidad de perder el alma para salvarla: necios bizantinismos de teólogos, que han oscurecido la claridad de los Evangelios.

Noblesse oblige: desoír los envites afrodisíacos de la baronne hubiera sido cubrirme de ridículo; esa misma noche me deslicé en puntas de pie hasta su camarote y, en cuclillas, apoyada la soñadora testa en la puerta, y el ojo en la cerradura, me puse a tararear confidencialmente Mon ami Pierrot. De esa apacible tregua, que el luchador lograra en plena batalla de la vida, me despertó el anticuado puritanismo del coronel Harrap. En efecto, este barbudo anciano, reliquia de la pirática guerra de Cuba, me tomó de los hombros, me elevó a una altura considerable y me depositó frente al baño para caballeros. Mi reacción fue inmediata: entré y le cerré la puerta en las narices. Allí permanecí dos horas escasas, prestando oídos de mercader a sus amenazas confusas, emitidas en un castellano incorrecto. Cuando abandoné mi retiro, el camino estaba expedito. ¡Vía libre!, exclamé para mi coleto, y fui en el acto a mi camarote. Decididamente, la diosa Aventura me acompañaba. En el camarote estaba la baronne, esperándome. Saltó a mi encuentro. En la retaguardia, Goliadkin se ponía el saco. La baronne, con rápida intuición femenina, comprendió que la intromisión de Goliadkin abolía ese clima de intimidad que exigen las parejas enamoradas. Se fue, sin dirigirle una sola palabra. Conozco mi temperamento: si me encontraba con el coronel, nos batiríamos en duelo. Esto es incómodo en un ferrocarril. Además, aunque sea duro confesarlo, ya ha pasado la época de los duelos. Opté por dormir.

¡Extraño servilismo el de los hebreos! Mi entrada había frustrado quién sabe qué infundados propósitos de Goliadkin; sin embargo, desde ese momento, se mostró cordialísimo conmigo, me obligó a aceptar un habano Avanti y me colmó de atenciones.

Al otro día, todos estaban de mal humor. Yo, sensible al clima psicológico, quise animar a mis compañeros de mesa, refiriendo unas anécdotas de Roberto Payró y algún acerado epigrama de Marcos Sastre. La señora de Puffendorf-Duvernois, despechada por el percance de la noche anterior, estaba atufada; sin duda, algún eco de su mésaventure había llegado a oídos del padre Brown; este párroco la trató con una sequedad que no condice con la tonsura eclesiástica.

Después del almuerzo le di una lección al coronel Harrap. Para probarle que su faux pas no había afectado la invariable cordialidad de nuestras relaciones, le ofrecí uno de los Avanti de Goliadkin y me di el gusto de encendérselo. ¡Una bofetada con guante blanco!

Esa noche, la tercera de nuestro viaje, el joven Bibiloni me defraudó. Yo había pensado referirle algunas aventuras galantes, de esas que no suelo confiar al primer venido, pero no estaba en su camarote. Me incomodaba que un catamarqueño mulato pudiera introducirse en el compartimento de la baronne Puffendorf. A veces me parezco a Sherlock Holmes: sorteando astutamente al guarda, a quien soborné con un interesante ejemplar de la numismática paraguaya, traté, frío sabueso de Baskerville, de oír, más aún, de espiar lo que sucedía en ese recinto ferroviario. (El coronel se había retirado temprano). El silencio total y la oscuridad fueron el fruto de mi examen. Pero la ansiedad duró poco. Cuál no sería mi sorpresa al ver salir a la baronne del compartimento del padre Brown. Tuve un momento de brutal rebeldía, perdonable en un hombre por cuyas venas corre la abrasadora sangre de los Montenegro. Después comprendí. La baronne venía de confesarse. Estaba despeinada y su ropa era ascética (un batón carmesí, con bailarinas de plata y payasos de oro). Estaba sin maquillar y, mujer al fin, huyó a su camarote para que yo no la sorprendiera sin su coraza facial. Encendí uno de los pésimos cigarros del joven Bibiloni y, filosóficamente, me batí en retirada.

Gran sorpresa en mi compartimento: a pesar de lo avanzado de la hora, Goliadkin estaba levantado. Sonreí: dos días de convivencia ferroviaria habían bastado para que el opaco israelita imitara el noctambulismo del hombre de teatro y de club. Por supuesto, llevaba mal su nueva costumbre. Estaba descentrado, nervioso. Sin respetar mis cabezadas y mis bostezos, me infligió todas las circunstancias de su autobiografía insignificante y, tal vez, apócrifa. Pretendió haber sido caballerizo, y después amante, de la princesa Clavdia Fiodorovna, con un cinismo que me recordó las páginas más atrevidas de Gil Blas de Santillana, declaró que, burlando la confianza de la princesa y de su confesor, el padre Abramowicz, le había sustraído un gran diamante de roca antigua, un non-pareil que, por un simple defecto de talla, no era el más valioso del mundo. Veinte años lo separaban de esa noche de pasión, de robo y de fuga; en el ínterin, la ola roja había expulsado del Imperio de los Zares a la gran dama despojada y al caballerizo infidente. En la frontera misma empezó la triple odisea: la de la princesa, en busca del pan cotidiano; la de Goliadkin, en busca de la princesa, para restituirle el diamante; la de una banda de ladrones internacionales, en busca del diamante robado, en implacable persecución de Goliadkin. Éste, en las minas del África del Sur, en los laboratorios del Brasil y en los bazares de Bolivia había conocido los rigores de la aventura y de la miseria; pero jamás quiso vender el diamante, que era su remordimiento y su esperanza. Con el tiempo, la princesa Clavdia fue para Goliadkin el símbolo de esa Rusia amable y fastuosa, pisoteada por los palafreneros y los utopistas. A fuerza de no encontrar a la princesa, cada día la quería más; hace poco supo que estaba en la República Argentina, regenteando, sin abdicar su morgue de aristócrata, un sólido establecimiento en Avellaneda. Sólo a último momento, sacó el diamante del secreto rincón donde yacía escondido; ahora, que sabía el paradero de la princesa, hubiera preferido morir a perderlo.

Naturalmente, esa larga historia en boca de un hombre que, por confesión propia, era caballerizo y ladrón me incomodó. Con la franqueza que me caracteriza, me permití expresar una duda elegante sobre la existencia de la joya. Mi estocada a fondo lo traspasó. De una valija de imitación cocodrilo, Goliadkin sacó dos estuches iguales y abrió uno de ellos. Imposible dudar. Ahí, en su nido de terciopelo, refulgía un hermano legítimo del Koh-i-nur. Nada humano me es extraño. Me apiadó ese pobre Goliadkin, que antaño compartiera el lecho fugaz de una Fiodorovna y que hogaño, en un crujiente vagón, confiaba sus cuitas a un caballero argentino que no le negaría sus buenos oficios para llegar a la princesa. Para entonarlo, afirmé que la persecución de una banda de ladrones era menos grave que la persecución de la policía; improvisé, fraterno y magnánimo, que una batida policial en el Salón Doré había deparado la inclusión de mi nombre (uno de los más antiguos de la República) en no sé qué prontuario infamante.

¡Bizarra psicología la de mi amigo! Veinte años sin ver el rostro amado, y ahora, casi en vísperas de la dicha, su espíritu se debatía y dudaba.

A pesar de mi fama de bohemio, d’ailleurs justificada, soy hombre de hábitos regulares; era tarde y ya no logré conciliar el sueño. Revolví en la mente la historia del diamante inmediato y de la princesa lejana. Goliadkin (sin duda emocionado por la noble franqueza de mis palabras) tampoco pudo dormir. Por lo menos, durante toda la noche, estuvo moviéndose en la litera superior.

La mañana me reservaba dos satisfacciones. Primero, un lejano anticipo de la pampa, que habló a mi alma de argentino y de artista. Un rayo de sol cayó sobre el campo. Bajo el benéfico derroche solar, los postes, los alambrados, los cardos lloraron de alegría. El cielo se hizo inmenso y la luz se calcó fuertemente sobre el llano. Los novillos parecían haber vestido ropas nuevas… Mi segunda satisfacción fue de orden psicológico. Ante los cordiales tazones del desayuno, el padre Brown nos demostró palmariamente que la cruz no está reñida con la espada: con la autoridad y el prestigio que da la tonsura, reprendió al coronel Harrap, a quien calificó (muy certeramente, según mis luces) de asno y de animal. Le dijo también que sólo valía para meterse con infelices, pero que ante un hombre de temple sabía guardar distancia. Harrap ni chistó.

Sólo después alcancé el pleno significado de la reprimenda del párroco. Supe que Bibiloni había desaparecido esa noche; ese hombre de pluma era el infeliz a quien había agredido el soldadote.

—Deme calce, amigo Montenegro —dijo Parodi—. Ese tren tan raro de ustedes ¿no para en ninguna parte?

—¿Pero dónde vive, amigo Parodi? ¿Usted ignora que el Panamericano hace el viaje directo desde Bolivia hasta Buenos Aires? Prosigo. Esa tarde, el diálogo fue monótono. Nadie quería hablar de otra cosa que de la desaparición de Bibiloni. Por cierto, algún pasajero observó que la tan cacareada seguridad que los capitalistas sajones atribuyen al convoy ferroviario quedaba en tela de juicio después de este suceso. Yo, sin disentir, anoté que la actitud de Bibiloni bien podía ser el fruto de una distracción propia del temperamento poético, y que yo mismo, atenaceado por la quimera, solía estar en las nubes. Estas hipótesis, aceptables en el día ebrio de colores y de luz, se desvanecieron con la última pirueta solar. Al caer de la tarde, todo se tornó melancólico. A intervalos llegaba de la noche el quejido fatídico de un búho oscuro, que remeda la tos cascada de un enfermo. Era el momento en que cada viajero revolvía en su mente los lejanos recuerdos o sentía la vaga y tenebrosa aprensión de la vida sombría; al unísono, todas las ruedas del convoy parecían deletrear las palabras: Bi-bi-lo-ni-ha-si-do-a-se-si-na-do, Bi-bi-lo-ni-ha-si-do-a-se-si-na-do, Bi-bi-lo-ni-ha-si-do-a-se-si-na-do…

Esa noche, después de cenar, Goliadkin (sin duda para mitigar el clima de angustia que había sentado sus reales en el salón comedor) cometió la ligereza de desafiarme al póker, mano a mano. Tal era su deseo de medirse conmigo, que rechazó, con una obstinación sorprendente, las proposiciones de la baronesa y del coronel de jugar un cuatro. Éstos debieron resignarse al rol de ávidos espectadores. Naturalmente, las esperanzas de Goliadkin recibieron un rudo golpe. El clubman del Salón Doré no defraudó a su público. Al principio, no me favorecieron las cartas, pero después, a pesar de mis admoniciones paternas, Goliadkin perdió todo su dinero: trescientos quince pesos y cuarenta centavos, que los polizontes me han sustraído arbitrariamente. No olvidaré ese duelo: el plebeyo contra el hombre de mundo, el codicioso contra el indiferente, el judío contra el ario. Valioso cuadro para mi galería interior. Goliadkin, en busca de un desquite supremo, abandona de pronto el salón comedor. No tarda en regresar, con la valija de imitación cocodrilo. Extrae uno de los estuches y lo pone sobre la mesa. Me propone jugar los trescientos pesos perdidos contra el diamante. No le niego esa última chance. Doy las cartas; tengo en la mano un póker de ases; mostramos el juego; el diamante de la princesa Fiodorovna pasa a mi poder. El israelita se retira, navré. ¡Interesante momento!

A tout seigneur, tout honneur. Los enguantados aplausos de la baronne Puffendorf, que había seguido con mal reprimido interés la victoria de su campeón, coronaron la escena. Como siempre dicen en el Salón Doré, yo no hago las cosas a medias. Mi decisión estaba tomada: llamé al mozo y le pedí ipso facto la carta de vinos. Un rápido examen me aconsejó la conveniencia de un Champagne El Gaitero, media botella. Brindé con la baronne.

El hombre de club se reconoce en todos los momentos. Después de tamaña aventura, otro que yo no hubiera conciliado el sueño en toda la noche. Yo, bruscamente, insensible a los encantos del tête-à-tête, ansié la soledad de mi camarote. Bostecé una excusa y me retiré. Era prodigioso mi cansancio. Recuerdo haber caminado entre sueños por los interminables corredores del tren; sin dárseme un ardite de los reglamentos que las compañías sajonas inventan para coartar la libertad del viajero argentino, entré por fin en un compartimento cualquiera y, fiel guardián de mi joya, me encerré con pasador.

Le declaro sin ruborizarme, estimado Parodi, que esa noche dormí vestido. Caí como un tronco en la litera.

Todo esfuerzo mental tiene su castigo. Esa noche una pesadilla angustiosa me sojuzgó. El ritornello de esa pesadilla era la burlona voz de Goliadkin, que repetía: “No diré dónde está el diamante”. Me desperté sobresaltado. Mi primer movimiento se dirigió al bolsillo interior; ahí estaba el estuche; adentro, el auténtico non pareil.

Aliviado, abrí la ventanilla.

Claridad. Frescura. Loco bullicio madruguero de pajarillos. Mañanita nebulosa de principios de enero. Mañanita soñolienta, arrebujada todavía en las sábanas de un vapor blanquecino.

De esa poesía matinal pasé en el acto a la prosa de la vida, que golpeó a mi puerta. Abrí. Era el subcomisario Grondona. Me preguntó qué hacía yo en ese camarote y, sin esperar contestación, me dijo que fuéramos al mío. Yo siempre he sido como las golondrinas para la orientación. Por increíble que parezca, mi camarote estaba al lado. Lo hallé todo revuelto. Grondona me sugirió que no fingiera asombro. Supe después lo que usted habrá leído en los diarios. Goliadkin había sido arrojado del tren. Un guarda oyó su grito y tocó la campana de alarma. En San Martín subió la policía. Todos me acusaron, hasta la

baronne, sin duda por despecho. Rasgo que denota al observador que hay en mí: en medio del trajín policiaco observé que el coronel se había afeitado la barba.

II

A la semana, Montenegro se presentó de nuevo en la Penitenciaría. En el apacible retiro del coche celular, había premeditado no menos de catorce cuentos baturros y de siete acrósticos de García Lorca, para edificar a su nuevo protegido, el habitué de la celda 273, Isidro Parodi; pero este peluquero obstinado extrajo una baraja mugrienta de su birrete reglamentario y le propuso, mejor dicho le impuso, un truco mano a mano.

—Todo juego es mi juego —replicó Montenegro—. En la estancia de mis mayores, en el almenado castillo que duplica sus torres en el Paraná transeúnte, he condescendido a la tonificante sociedad y al rústico pasatiempo del gaucho. Por cierto que mi a ley de juego todo está dicho era el pavor de los truqueros más canosos del Delta.

Muy pronto, Montenegro (que no salió de malas en los dos partidos que jugaron) reconoció que el truco, en razón de su misma sencillez, no podía cautivar la atención de un devoto del chemin de fer y del bridge con remate.

Parodi, sin hacerle caso, le dijo:

—Mire, para retribuir la lección de truco que usted le ha dado a este hombre anciano, que ya no sirve ni para jugar con un infeliz, le voy a contar un cuento. Es la historia de un hombre muy valiente aunque muy desdichado, un hombre a quien yo respeto muchísimo.

—Penetro su intención, querido Parodi —dijo Montenegro, sirviéndose con naturalidad un Sublime—. Ese respeto lo honra.

—No, no me refiero a usted. Hablo de un finado a quien no conozco, de un extranjero de Rusia, que supo ser cochero o caballerizo de una señora que tenía un brillante valioso; esa señora era una princesa en su tierra, pero no hay ley para el amor… El joven, mareado por tanta suerte, tuvo una debilidad (cualquiera la tiene) y se alzó con el brillante. Ya era tarde cuando se arrepintió. La revolución maximalista los había desparramado por el mundo. Primero en una localidad de África del Sur, después en otra del Brasil, una pandilla de ladrones quiso arrebatarle esa alhaja. No la consiguieron: el hombre se daba maña para esconderla, no la quería para él; la quería para devolvérsela a la señora. Después de muchos años de aflicciones supo que la señora estaba en Buenos Aires; el viaje con el brillante era peligroso, pero el hombre no se echó atrás. En el tren lo siguieron los ladrones: uno se había disfrazado de fraile, otro de militar, otro de provinciano, otro se había pintarrajeado la cara. Entre los pasajeros había un paisano nuestro, medio botarate, un actor. Este mozo, como se había pasado la vida entre disfrazados, no vio nada raro en esa gente… Sin embargo, era evidente la farsa. Era demasiado surtido el grupo. Un cura que saca el nombre de las revistas de Nick Carter, un catamarqueño de Bancalari, una señora que tiene la idea de ser baronesa porque hay una princesa en el asunto, un anciano que de la noche a la mañana pierde la barba y que se muestra capaz de elevarlo a usted, que debe pesar unos ochenta kilos, «a una altura considerable» y guardarlo en un excusado. Eran gente resuelta; tenían cuatro noches para trabajar. La primera, cayó usted en la celda de Goliadkin y les arruinó el pastel. La segunda, usted volvió a salvarlo sin querer: la señora se le había metido en la pieza con el cuento del amor, pero a su llegada tuvo que retirarse. La tercera, mientras usted estaba pegado como un engrudo en la puerta de la baronesa, el catamarqueño asaltó a Goliadkin. Le fue mal: Goliadkin lo tiró del tren. Por eso el ruso andaba nervioso y se revolvía en la cama. Pensaba en lo que había ocurrido y en lo que iba a ocurrir; pensaba tal vez en la cuarta noche, la más peligrosa, la última. Recordó una frase del cura sobre los que pierden el alma para salvarla. Resolvió dejarse matar y perder el brillante para salvarlo. Usted le había contado lo del prontuario: comprendió que, si lo mataban, usted sería el primer sospechoso. La cuarta noche exhibió dos estuches, para que los ladrones pensaran que había dos brillantes, uno de veras y uno falso. A la vista de todos lo perdió, a manos de un negado para el naipe; los ladrones creyeron que les quería hacer creer que había perdido la alhaja verdadera; a usted lo durmieron, con algún mejunje en la sidra. Se metieron después en el compartimento del ruso y le ordenaron que les entregara la alhaja. Usted le oyó en sueños repetir que no sabía dónde estaba; a lo mejor también les dijo que usted la tenía, para engañarlos. La combinación le salió bien a ese hombre valiente: al alba lo mataron los desalmados, pero el brillante estaba seguro, en poder de usted. Efectivamente, en cuanto llegaron a Buenos Aires, la policía le echó el guante y se encargó de entregar la alhaja a su dueño.

Tal vez pensó que no le valía mucho vivir: veinte años crueles habían caído sobre la princesa, que ahora dirigía una casa mala. También yo, en su lugar, hubiera sido un miedoso.

Montenegro encendió un segundo Sublime.

—Es la vieja historia —observó—. La rezagada inteligencia confirma la intuición genial del artista. Yo siempre desconfié de la señora Puffendorf-Duvernois, de Bibiloni, del padre Brown y, muy especialmente, del coronel Harrap. Pierda cuidado, mi querido Parodi: no tardaré en comunicar mi solución a las autoridades.

Quequén, 5 de febrero de 1942

En Honorio Bustos Domecq: Seis problemas para don Isidro Parodi (1942)

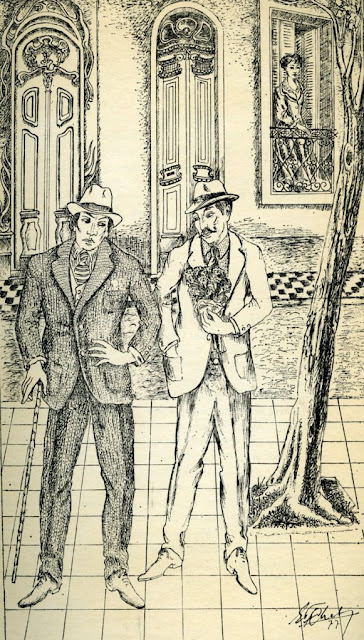

Imágenes: Covers primeras ediciones e ilustración de Fernández Chelo 1977