¿Qué preguntas podrían hacerse para contestar las que propone el título elegido? Cómo vio Borges a Cervantes es preguntarse muchas cosas a la vez. Cómo ve Borges a los escritores concretos y al destino de ser escritor, o a la persona que desea ser feliz. Ser escritor puede significar ser feliz imaginando mundos posibles y creando obras que hagan felices a los otros con sus invenciones, o entreteniendo sus propias frustraciones y desesperanzas.

Será preguntarse si Borges lee en otros su propio camino; si lee en su imaginario lo que ellos anhelaban ser y no fueron o lo que alcanzaron a escribir sin tener plena conciencia, o los nuevos objetos que inventaron con las palabras de todos, las experiencias que vivieron o imaginaron con la lectura de otros.

O quizá haya otras preguntas que Borges se hizo a sí mismo y quiso que sus lectores se planteasen. ¿Puede elegir el hombre su destino? ¿Falló porque hizo lo que otros decidieron por él pero pudo no haber sido así, o eso era imposible porque nadie elige, aunque él eligió hacer de esas preguntas y esas respuestas uno de los repetidos «topoi» de su literatura?

Este infinito camino de senderos que se bifurcan parece confluir siempre en su Yo aunque hable de «la nadería de la personalidad», o de la infelicidad de no ser amado unida a su seguridad de que sería escritor desde que era niño, aunque renueve sus manifestaciones de ser más lector que escritor o concluya afirmando la utopía de la unidad de toda literatura (idea que atribuye a Emerson y a Valéry) mientras corrige minuciosamente variando, tachando, agregando hasta una coma, en sus Obras completas de Emecé, aun después de quedar ciego, hasta su muerte.

Estas aparentes contradicciones que pueden desconcertar ocurren por la especial ambigüedad que caracteriza a la literatura borgeana y a la voz de este escritor donde se intensifica al extremo la ambigüedad propia del hecho estético, en cualquier lugar y época.

De las magias «parciales» pasaremos a las «totales», ésas en las que Borges descubre lugares reveladores, los multiplica, los disemina, los hace volverse sobre sí mismos, los profundiza y sobre todo los concentra. No seguiré un orden cronológico, aunque podría ser interesante, en otro momento, estudiar si su contexto vital influyó o no en su acercamiento al Quijote.

Me centraré en algunos poemas y prosas breves (no en todos porque se repiten ciertos esquemas o «formas» como los llama Borges) y me inclinaré por los que suman «álgebra y fuego». Son múltiples los tipos de formas que aparecen: esquemas interpretativos propuestos por el narrador-autor para descifrar un hecho enigmático, esquemas de la sucesión del relato, también del sistema inclusivo o enfrentado o pluralizado de historias, de narradores, de personajes.

Imaginemos que en Toledo se descubre un papel con un texto arábigo y que los paleógrafos lo declaran de puño y letra de aquel Cide Hamete Benengeli de quien Cervantes derivó el Don Quijote. En el texto leemos que el héroe (que, como es fama, recorría los caminos de España, armado de espada y de lanza, y desafiaba por cualquier motivo a cualquiera) descubre, al cabo de uno de sus muchos combates, que ha dado muerte a un hombre. En este punto cesa el fragmento; el problema es adivinar, o conjeturar, cómo reacciona Don Quijote. Que yo sepa, hay tres contestaciones posibles. La primera es de índole negativa; nada especial ocurre, porque en el mundo alucinatorio de Don Quijote la muerte no es menos común que la magia y haber matado a un hombre no tiene por qué perturbar a quien se bate, o cree batirse, con endriagos y encantadores. La segunda es patética. Don Quijote no logró jamás olvidar que era una proyección de Alonso Quijano, lector de historias fabulosas; ver la muerte, comprender que un sueño lo ha llevado a la culpa de Caín, lo despierta de su consentida locura acaso para siempre. La tercera es quizá la más verosímil. Muerto aquel hombre, Don Quijote no puede admitir que el acto tremendo es obra de un delirio; la realidad del efecto le hace presuponer una pareja realidad de la causa y Don Quijote no saldrá nunca de su locura.

Queda otra conjetura, que es ajena al orbe español y aun al orbe del Occidente y requiere un ámbito más antiguo, más complejo y más fatigado. Don quijote -que ya no es Don Quijote sino un rey de los ciclos del Indostán- intuye ante el cadáver del enemigo que matar y engendrar son actos divinos o mágicos que notoriamente trascienden la condición humana. Sabe que el muerto es ilusorio como lo son la espada sangrienta que le pesa en la mano y él mismo y toda su vida pretérita y los vastos dioses y el universo.

El acontecimiento desencadenante comienza con la voz de un narrador-autor-escritor que nos invita por una primera persona plural inclusiva («Imaginemos») a compartir esa ficción suya, no la creada por Cervantes para su Don Quijote y su inventor Cide Hamete Benengeli. Dentro de la coherencia de la fábula originaria se juzgaría un hecho impensable que Alonso Quijano el bueno, aun perdido el juicio, matase a nadie, pues toda la historia del caballero loco podía ser festiva, ridícula, burlona, discreta, ingeniosa, desconcertante, llena «de pensamientos varios y nunca imaginados de otro alguno», conmovedora, triste a veces, patética, pero no trágica en sus consecuencias

3.

Borges, para fines que se verán y que son suyos, nos invita a imaginar con él que don Quijote mató a un hombre, para justificar el esquema final de su reacción: a, b, c, y sobre todo d. Pero antes ofrece en un párrafo introductorio dos acontecimientos. El primero coincide con el capítulo IX de la primera parte, en el encuentro de un texto de Cide Hamete Benengeli, con algunos agregados para reforzar su autenticidad; pero se aparta en otras conductas y podría decirse que lo invierte porque en vez de continuar un relato interrumpido (como ocurre en el Quijote) introduce la variante de que ha matado a un hombre.

Borges se aparta así de la conducta del personaje original, pero emplea en cambio a continuación la forma narrativa del capítulo VIII, la suspensión brusca del relato durante la pelea con el vizcaíno:

«En este punto cesa el fragmento»

. Lo hace para introducir la fórmula interpretativa en abanico (

«el problema es adivinar o conjeturar, cómo reacciona Don Quijote»

). Además siguiendo su conducta preferida en este tipo de fórmula, gradúa las hipótesis desde las más previsibles hasta la última, la que más le atrae en esa ocasión (puesto que las otras no son sino camino para justificar su existencia).

En esta circunstancia elige la hipótesis que sería válida en un ámbito que le atrae por lo menos por tres motivos: 1., ser ajena al orbe español, en rechazo de la España juzgada por él como predominantemente «realista», es decir no mágica, (aunque produjo a Cervantes y a su

Don Quijote); 2., ser ajena al orbe de Occidente, porque lo atrae ese Oriente que aquí circunscribe con el ejemplo del Indostán y más precisamente con los adjetivos

«más antiguo, más complejo y más fatigado»

que el Siglo de Oro español, y 3., para terminar (a pesar de estar ante lo más concreto del asesinato: la espada sangrienta y pesada del héroe en la mano) borrando al otras veces cercano y amigo don Quijote porque lo ha transmutado en un lejano rey de los ciclos de ese Indostán que ahora lo atrae por pasar de alguien a nadie (1930) en círculos que han ido abriéndose hasta incluirlo e incluirnos a todos en el entero universo como la espantosa esfera de

Pascal (1951) en

Otras inquisiciones (

OC, II, 117 y 16). Curiosa muestra de los distintos lugares que adopta Borges y también de las diferentes miradas (no cronológicas sino textuales), cuando se abre a preguntas múltiples y ofrece sus múltiples perplejidades conformadas en fábulas a los lectores.

El otro texto que elegí como paralelo al anterior, «El acto del libro» es también una prosa breve (aparecida en Clarín, 21 de marzo de 1981, recogida en La cifra el mismo año, y en OC, III, 294) y muestra su infinita capacidad de reescribir no sólo un tema (Borges-Cervantes) sino también de buscar otras variantes de las propias formas mentales (Borges).

Entre los libros de la biblioteca había uno, escrito en lengua arábiga, que un soldado adquirió por unas monedas en el Alcana de Toledo y que los orientalistas ignoran, salvo en la versión castellana. Ese libro era mágico y registraba de manera profética los hechos y palabras de un hombre desde la edad de cincuenta años hasta el día de su muerte, que ocurriría en 1614.

Nadie dará con aquel libro, que pereció en la famosa conflagración que ordenaron un cura y un barbero, amigo personal del soldado, como se lee en el sexto capítulo.

El hombre tuvo el libro en las manos y no lo leyó nunca, pero cumplió minuciosamente el destino que había soñado el árabe y seguirá cumpliéndolo siempre, porque su aventura ya es parte de la larga memoria de los pueblos. ¡Acaso es más extraña esta fantasía que la predestinación del Islam que postula un Dios, o que el libre albedrío, que nos da la terrible potestad de elegir el infierno?

Aquí es más extensa y compleja la narración inicial que dará soporte a las conclusiones, y más condensada pero anamórfica (con respecto a su propio canon) su interpretación final, mientras cambia el lugar del énfasis en el título.

La narración es transparente alusión a lo contado en el Quijote pero nunca se refiere por sus nombres propios al autor, al personaje central y a la obra. Cervantes es siempre (como escritor y como personaje de los capítulos IX y VI de la primera parte) un soldado/el soldado, Alonso Quijano rebautizado don Quijote es siempre un hombre/el hombre, El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha (o su segunda parte El ingenioso caballero don Quijote de la Mancha) son la «versión castellana» de un libro «escrito en lengua arábiga» que se ha perdido, luego ese libro/el libro, y también está marcado por rasgos mágicos (entre ellos, proféticos de algo que ocurrirá). Autor, obra, personajes y libro sufren al mismo tiempo un proceso oscilante de borramiento y pérdida de identidad, al que se agrega el misterio de que el hombre (no el soldado) lo tiene entre los libros de su biblioteca, no lo lee y sin embargo cumple lo que había soñado el árabe.

Pero como Borges sabe (y practica) es necesario producir obras que sean extrañas y a la vez creíbles, para lo cual debe (según el ejemplo de las sagas nórdicas y de Kipling) introducir algunos detalles concretos. Aquí los elige en el mismo

Quijote («el Alcana de Toledo» o la quema de los libros «como se lee en el sexto capítulo»). Aunque también los produzca por una mezcla fascinante de invención y utilización reelaborada de ese texto, en una ficción de segundo grado: «desde la edad de cincuenta años hasta el día de su muerte que ocurriría en 1614 (

sic)»

4.

Las sucesivas magias encarnadas se resumen en magia total porque no sólo se cumplieron a través de esa mezcla de invenciones y concretización que Borges practica (y que Cervantes practicó antes de otros modos) sino porque a Borges le gusta pensar (como a Emerson y Valéry) que las obras permanecen después que mueren aquellos que las inventaron porque su aventura —la del hombre, la del árabe y la del soldado—

«ya es parte de la larga memoria de los pueblos».

La forma interpretativa final ocupa tres renglones escasos en OC, III, 294:

¿Acaso es más extraña esta fantasía que la predestinación del Islam que postula un Dios, o que el libre albedrío, que nos da la terrible potestad de elegir el infierno?

|

No se presenta como el esquema canónico en abanico de «Un problema», sino que es anamórfico con respecto a él. Muestra la comparación entre un texto inventado a partir de una novela conocida, que coloca en pugna y en el mismo plano con nociones teológicas expuestas por libros venerados. Su estructura y su entonación falsamente interrogativa y el «acaso» inicial que no es dubitativo (según suele serlo en Borges) sino desafiante quiere chocar con vastos orbes de creencias. Un libro profano famoso y dos libros sagrados venerados (el Corán y la Biblia) se igualan. El «escritor arábigo» facilita la conexión con el Corán; todo (Cervantes, el Quijote, sus personajes y el orbe español que también incluye al Islam) lo ligan a la Biblia. Los tres son fantasías, los tres son extraños. Podría decirse que literalmente sólo es «terrible» la Biblia, el libro que nos permite elegir nuestro destino, porque entre los dos caminos que ofrece Borges sólo nombra el infierno. Sin embargo tanto en el Corán (donde únicamente decide Dios) como en la Biblia en la que decide el hombre (pero sabemos -incluso Borges- que Dios es, está, fuera del tiempo y conoce el camino de cada hombre como una figura eterna y estática, sin proceso) el hombre elige lo ya pre-visto por Dios. Así Borges borra la personalidad, el individuo desaparece como autor para que viva la obra, una fantasía extraña.

Las dos breves prosas comentadas tienen títulos reveladores: el primero «Un problema» define la forma mental interpretativa en abanico y el ejercicio mental de las inquisiciones. El segundo «El acto del libro» define la forma en conflicto que borra al autor y universaliza al libro. Según José Ferrater Mora,

Diccionario de Filosofía:

«En la trascripción escolástica del aristotelismo, lo puramente actual (actus purus) se iguala con Dios en cuanto suma realidad (como el primer motor de Aristóteles lo que mueve sin ser movido)».

En esta prosa titulada «El acto del libro» parece narrarse otra nueva refutación del tiempo: el que una fantasía imaginada por Borges sobre una fantasía de Cervantes que dijo haber sido inventada por Cide Hamete Benengeli, a fuerza de borramientos, alusiones y transformaciones, sea tan extraña o más que los libros sagrados y sea capaz de no existir (no ser leída, ser quemada) y quedar en la memoria de los pueblos, capaz de condenar a muerte a su autor y seguir siendo reescrita por otro, capaz de actuar y ser actuada en una vertiginosa confrontación entre el autor, la divinidad y un Yo que nada sabe con seguridad, sólo que se sabe capaz de imaginar y de reescribir, y sin duda que es mortal.

Cerraré este ciclo con el comentario de un poema que casi nadie recuerda.5

|

De aquel hidalgo de cetrina y seca | | |

| tez y de heroico afán se conjetura | | |

| que, en víspera perpetua de aventura, | | |

| no salió nunca de su biblioteca. | | |

| La crónica puntual que sus empeños | | |

| narra y sus tragicómicos desplantes | | |

| fue soñada por él, no por Cervantes, | | |

| y no es más que una crónica de sueños. | | |

| Tal es también mi suerte. Sé que hay algo | | |

| inmortal y esencial que he sepultado | | |

| en esa biblioteca del pasado | | |

| en que leí la historia del hidalgo. | | |

| Las lentas hojas vuelve un niño y grave | | |

| sueña con vagas cosas que no sabe. | | |

|

Varias rupturas la marcan. Pasa de contarse con una forma verbal impersonal, una conjetura típicamente borgeana (porque todo: nuestra memoria, nuestro conocimiento, nuestro pensamiento son frágiles e inseguros). La primera ruptura es la doble negación

«No salió nunca»

donde refuerza la anulación de lo consabido según Cervantes (porque se aparta de la fuente que Borges resumió en los primeros tres versos, y también de la manera preferida por él mismo, en donde repetidamente las dos negaciones suelen anularse). Pero más conmueve por lo que secretamente anuncia al completar la frase:

«de su biblioteca».

La segunda ruptura (

«Fue soñada por él, no por Cervantes»

) es menos desestabilizante porque en otros textos Borges juega con la idea de que Alonso Quijano escribió la historia de don Quijote. En cambio, la tercera desata la ruptura total con el modelo y abre la secreta semejanza con el autor que reescribe y al mismo tiempo trasforma la fábula:

«Tal es también mi suerte»

.

Lo que separa este poema de las otras creaciones cervantinas breves es que su YO irrumpe con pretensión autobiográfica en la superficie textual y no como simple alusión. Acepta que el destino conjeturado de este Alonso Quijano es el mismo que imaginó para sí en otros momentos. Y lo es doblemente si se piensa que Borges anheló ser el héroe de la carga de Junín reconocida en su sangre y también en otros que habían batallado y ganado o perdido (como su abuelo paterno o los guerreros de las epopeyas anglosajonas).

Sin embargo, ahora sustituye paradójicamente a Cervantes (que fue héroe en Lepanto y soñó e inventó el Quijote) por un Alonso Quijano sedentario, lector de libros de caballerías que se imagina emulándolas y escribiéndolas; aunque en otros poemas haya recreado Borges un Cervantes guerrero y escritor inmortal.

El Borges del verso noveno intuye además otra cosa:

«Sé que hay algo / inmortal y esencial que he sepultado / en esa biblioteca del pasado / en que leí la historia del hidalgo»

. Es ahora en 1963 un hombre de sesenta y cuatro años, se siente viejo y repite lo que dijo siendo más joven cuando recibió el Gran Premio de Honor de la SADE en 1945:

«lo cierto es que me crié en un jardín, detrás de un largo muro y en una biblioteca de ilimitados libros ingleses»

y que

«esencialmente, nunca he salido de esa biblioteca y de ese jardín»

en

Sur, año 14, n° 129, julio 1945, pp.120-121.

Sin embargo sabemos que en esa biblioteca había ejemplares del Quijote en español y en inglés. Existen polémicas declaraciones suyas acerca de que primero lo conoció en inglés y luego se decepcionó cuando lo leyó en español, aunque más tarde volvió a admirarlo en el original. Parece seguro, a pesar de ello, que lo conoció en castellano en la biblioteca familiar en la edición Garnier abreviada (es decir, con fragmentos suprimidos para que lo leyeran más fácilmente los niños).

Es oportuno recordar que Borges juzgaba que leer y escribir eran intercambiables, y hasta más civilizado y superior lo primero. Y en «

Borges y yo» (El hacedor, OC, II, 186) se reconoce menos en sus libros que en los de otros y concluye: «No sé cuál de los dos escribe estas páginas»

, con ambigüedad de escritura que juega a borrar la afirmación misma de ser la escritura y de estar escribiendo.

El viejo Borges elige trocarse en el viejo niño. La imagen que ofrece parece detenerse y al mismo tiempo moverse con «relantisseur», como en el cine. La hipálage que tanto lo atraía entre las figuras retóricas (recordemos las recordadas en el prólogo de El hacedor: las lámparas estudiosas de Milton, el árido camello de Lugones, «ibant obscuri sola sub nocte per umbram»

de Virgilio), revive en «las lentas hojas». No tuvo como Cervantes sus gloriosas heridas y su Lepanto. Su destino será pasar de un niño lector a escritor ciego como Homero, soñador de sueños como Dante, encerrado en una biblioteca como su Alonso Quijano, futuro y raro inventor de pesadillas como «La biblioteca de Babel» o «La lotería en Babilonia». Tampoco sabe que se le dará el don de lo poético «que al fin es de todos y de nadie» pero es bien suyo y continuará siéndolo después de muerto. Aunque afirme que para él será entonces inútil como la Ilíada y la Odisea para ese Homero del que nada sabemos ni siquiera que existió, aunque Borges haya tenido el don de mostrárnoslo en el momento en que estaba ciego como él y se le concedía la revelación de narrar epopeyas de otros.6

«Un niño» (que pasa nuevamente del Yo, al indefinido, del pasado al presente actual),

«sueña con vagas cosas que no sabe»,

porque en ese no saber completamente reside lo poético, porque si se alcanzase la revelación total se perdería el misterio que funda el hecho estético. En «La muralla y los libros» (

Otras inquisiciones,

OC, II, 13) recordó en 1950:

«Ya Pater, en 1877, afirmó que todas las artes aspiran a la condición de la música, que no es otra cosa que forma. La música, los estados de felicidad, la mitología, las caras trabajadas por el tiempo, ciertos crepúsculos y ciertos lugares quieren decirnos algo, o algo dijeron que no hubiéramos debido perder, o están por decir algo; esta inminencia de una revelación, que no se produce, es, quizá, el hecho estético».7

Instituto Dr. Amado Alonso. Universidad de Buenos Aires

Notas

1. Véase El Otro Borges. Entrevistas (1960-1986) reunidas por Fernando Mateo, Buenos Aires, Equis Ediciones, 1997, especialmente la de Juan José Saer, con Jorge Conti (comp.) pp. 28-30.

2. De aquí en adelante las fechas anotadas son las que indica Nicolás Helft. Jorge Luis Borges: bibliografía completa, Buenos Aires, 1997, Fondo de Cultura Económica de Argentina, para la primera aparición en distintos medios. A ellas se agrega a veces el tomo y página de Obras Completas, Buenos Aires, Emecé (sigla OC). El interesado en otros detalles puede consultar dicha bibliografía.

3. Cabría objetar que en el final del capítulo I, 9 don Quijote amenaza con cortarle la cabeza al Vizcaíno si no se rinde y éste no acierta a responder. Sin duda se sugiere que lo habría pasado mal si las señoras no acuden a pedirle clemencia por su escudero, por lo cual no sigue adelante y caballerescamente lo perdona. Todo ello no es más que una ingeniosa variante de Cervantes sobre el modelo deformado de aventuras que según sus leyes íntimas, no puede llegar a convertir al hidalgo en asesino.

4. Borges comete dos confusiones sin importancia en este párrafo. Una insignificante (considerar la calle de Toledo como nombre grave y no agudo: el Alcaná); otra, dar como fecha de la muerte de don Quijote el año de 1614, quizá pensando que ése era el de la publicación de la segunda parte, dedicada, aprobada y editada en 1615.

5. Recordemos que en Nueva refutación del tiempo (publicado como folleto en 1947 con prólogo fechado en 1946 e incluido en Otras inquisiciones en 1952) concluye: «Negar la sucesión temporal, negar el yo, negar el universo astronómico, son desesperaciones aparentes y consuelos secretos. Nuestro destino (a diferencia del infierno de Swedenborg y del infierno de la mitología tibetana) no es espantoso por irreal: es espantoso porque es irreversible y de hierro. El tiempo es la sustancia de que estoy hecho. El tiempo es un río que me arrebata, pero yo soy el río; es un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre; es un fuego que me consume, pero yo soy el fuego. El mundo, desgraciadamente es real; yo, desgraciadamente, soy Borges». OC

, II, 149.

6. En la prosa «El hacedor», publicada en la revista La biblioteca, 1958; luego en el libro El hacedor, 1960, y en OC, II, 1974 en adelante.

7. Una definición semejante aunque más breve aparece al terminar el cuento «El fin» (1953, en Ficciones, OC, I, p. 521), aplicada a la visión que tenemos de la llanura al atardecer, compartida por un Recabarren paralítico que contempla sub specie aeternitatis la lucha y la muerte de Martín Fierro a manos del hermano del moreno en la segunda parte del poema (según otro evangelio del Martín Fierro según Borges).

Fuente: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

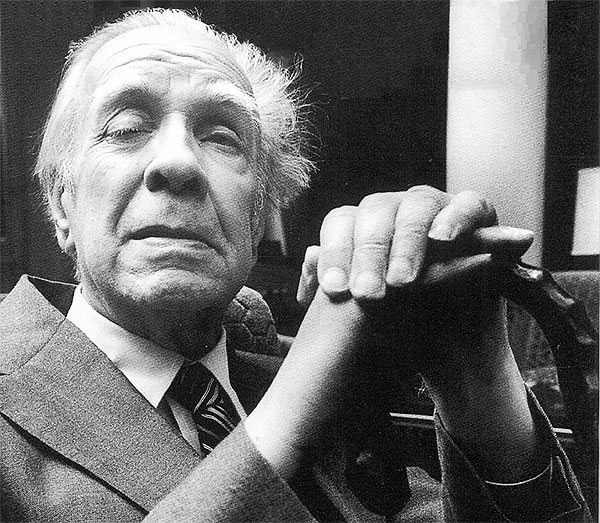

Foto: Ana María Barrenechea (Archivo General de la Nación)